北陸工芸の新傾向―工芸的技術、現代イメージの融合

北陸工芸の新傾向―工芸的技術、現代イメージの融合

このところ新しく生まれてきつつある北陸の工芸について話してみたい。まずはこれらの特徴についてである。

そのひとつとして挙げられるのが、イメージである。見た目が現代的なのである。それもこれまでの工芸とは別系統の現代性だ。そして新しいものが登場するときには往々にしてそうであるように、現代性は、幾分、過剰で、過激である。漫画やアニメーション、現代アートやデザイン、建築など、時代をけん引する表現と同様、同時代の感性を共有している。ポップで、未来的なイメージが覗えるのだ。工芸といえば、どちらかといえば保守的で穏やかなものが多いのだが、時代に敏感に反応し、表現が「過激」であったり「過剰」であったりするというのはめずらしいことである。

もう一つは、技法、技術に関することで、意外にもそれらにこだわるのである。「意外」といったのは失礼な話だが、“新しさ”一辺倒かというとそうではない。伝統的な技法や技術を再評価し、ときには伝統工芸を担っている職人以上に原理主義的、伝統的態度をとる。むしろ失われた技法を再発見したり、再生したりすることに喜びを感じる職人気質の作家も多く、中には現代版超絶技法の作家として紹介される者もいる。あまりにアクロバティックな技法展開と過激なイメージ展開からそんな評価になるのかもしれない。

最後にもうひとつ忘れてならないことがある。作家のスタンスが明快だという点だ。これも工芸作家にはめずらしい。制作目的はしっかりしていても自分のスタンスに自覚的な人は案外少ない。職人なのか、芸術家なのか、自分がつくったものが製品なのか、芸術なのか、とかく曖昧さの残る工芸にあって、それを明確にするのはむずかしいが、セルフプロデュースに自覚的というか、土台をしっかり固めているというか、案外明快なスタンスをもっている。

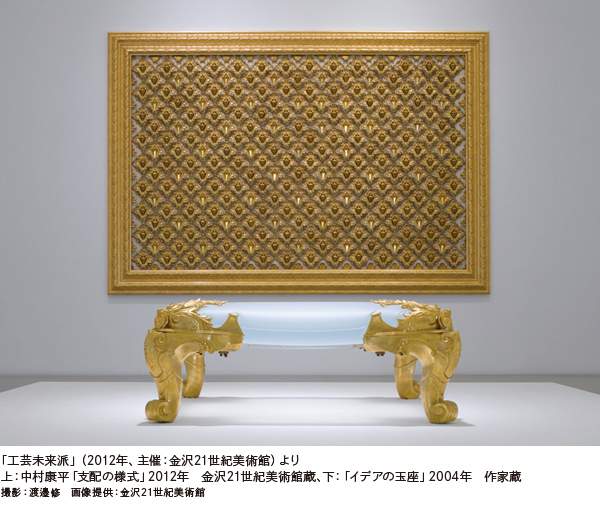

こういった新しい傾向の工芸に対して、私は「工芸未来派」という名称を与えて、2012年に金沢21世紀美術館において展覧会を行った。「工芸未来派」展で紹介した12名の作家のうち、北陸ベースの作家は6名である。この時に紹介した作家とこれまで展示、調査してきた主な作家を挙げてみたい。「雲竜庵」北村辰夫、大樋年雄、竹村友里、中村康平、見附正康、山村慎哉、青木千絵、小曽川瑠那、原智、板橋廣美、中田博士、中川衛、扇田克也、坂井直樹、上出恵悟、中村卓夫、田中信行、灰外達夫、塚田美登里、水元かよこ、戸出雅彦、小田橋昌代らである。まだまだ挙げたりないのだが、紙面の都合上、許していただきたい。ここ数年の調査の結果を展覧会、アートイベントにしてきた。それらで作家の活躍が確認できる。2010年に金沢・世界工芸トリエンナーレのプレイベントとして開催した「自由な工芸—金沢の工芸の現在」、翌2011年「第1回金沢・世界工芸トリエンナーレ 工芸的ネットワーキング」、2012年「蓮田修吾郎展」、「工芸未来派」展、2013年「第2回金沢・世界工芸トリエンナーレ 工芸におけるリージョナルなもの」、以上が展覧会である。また2010年から毎年開催の「かなざわ燈涼会」の「工芸回廊」、「酒膳食彩」の町並みと食と工芸を組み合わせたアートイベントなど、金沢の企業人やギャラリー、商店街などが協力して工芸を支援しており、「工芸未来派」の作家だけでなく、才能ある作家が幅広く活躍している。それらは、社会へと強いメッセージを発信する表現型から生活に影響を与えるライフ・スタイル提案型まで幅広い。

大きくいえば、社会の変化にともなって工芸の位置づけも変わってきており、そこから新しい工芸も生まれている。工芸的な特質を強調しつつ現代美術やデザインに迫るような工芸が登場してきた。現代美術、デザイン、工芸の境界は曖昧になりつつある。新しい工芸の取り組みが美術の文脈の読み直しを促しているといったところだろうか。

ここで述べている工芸の特徴は、何も北陸に限ったことではない。いまの工芸の全国の動きを反映しているともいえる。ただ、北陸という土地柄上、多くの作家を排出しているのも事実だ。そこで少し北陸の工芸土壌について触れてみたい。

◆

北陸には、金工、木工、陶磁、漆芸、染織など、およそ工芸に分類されるものの大半が現存する。またそれらに携わる作家や職人も健在である。また、強力な工芸の産地がある。高岡の金属、輪島、山中、福井の漆、それに金沢、小松、能美、加賀市にまたがる九谷の磁器、加賀の友禅などである。金沢ひとつで36種もの伝統工芸が残る。こういった伝統的な工芸土壌に美術大学や専門研究所、工房が設置され、美術館、ギャラリーが加わる。作家数も多く、制作、発表と実に盛んである。

数が多く、多様だということは、おのずと質も高くなる。豊かな土壌を持つおかげで、他では見ることもない技術や人材が残っているのも確かなのだ。ただ、近年、こうした良き伝統に陰りが見えてきたともいわれる。そういった現状に対して強い危機感を工芸作家や職人達が持ってきたのも事実だ。そして実に様々な実験をこれまで行ってきた。それが少しづつ成果を上げ始めているのが現状だろう。

例えば、近年、九谷焼の細描の赤絵が再評価されたが、これも「工芸未来派」でも紹介した見附正康やその師である福島武山らのたゆまぬ努力があればこそだ。その結果、幕末から明治の古典赤絵の再評価にもつながった。伝統工芸といえども、あくまでも現代が重要である。新たなる世界を切り開き、そこで改めて伝統が評価される。

同様の事が九谷焼全般や輪島などの産地でも行っている。過去にすがった仕事ではなく、イノベーションが重要なのである。またそれは個人作家のいい仕事だけでなく、産地全体へも広げていくことが必要だろう。そのために若手から大家、生産者から仲介業者までが一体となって革新的な試みを行っている。

◆

さて、工芸の工芸による改革ということだけでなく、近年顕著な傾向に、街づくりや食文化の創造に工芸が一役買うというものがある。これも工芸の役割の拡大の興味深い一例であろう。前述の「かなざわ燈涼会」などがそれだ。工芸の可能性の追求が、作品制作だけでなくまちづくりにまで広がった例である。このような現代の工芸のフレキシビリティや運動性こそ、新たな役割でもある。

工芸は工芸的な特徴を保持しながら、一方で現代アートやデザイン同様、社会との関わりを強める。イノベーションを怖がらず、積極的に創造の現場に関わろうとする工芸こそ場を豊かなものにしていく。さて、今回は北陸の工芸の現在に限って筆者から見えるものを話してきた。日本全体を見れば、工芸が危機に瀕しているというのは一面真実であろう。が、そういう状況になる一方で不思議と別の可能性が開いてくるというのも真実である。さてどちらの立場に立つかは本人次第だ。

関連記事

-

05/02 10:00

-

03/16 18:23

-

03/16 18:23

-

06/28 10:00

-

05/31 10:00

-

05/01 10:00

-

04/03 17:15

-

04/01 10:00