富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :MoMA 2展

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :MoMA 2展

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :MoMA 2展

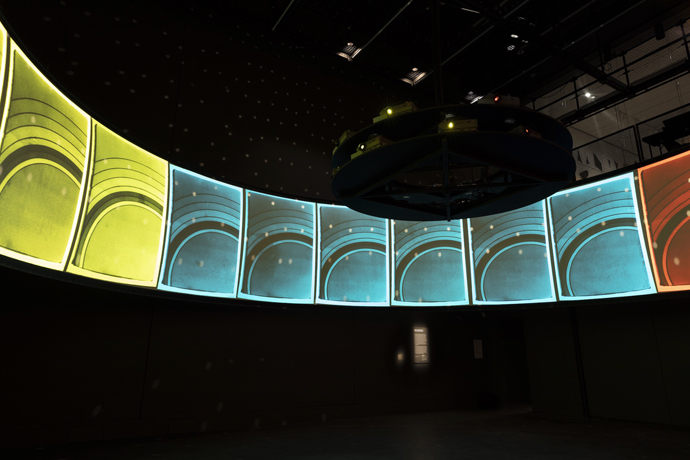

シュウゾウ・アヅチ・ガリバーの《シネマティック・イルミネーション》1968-69年のMoMA展示風景 Photo: Robert Gerhardt

ウィズコロナのNY――そんな中、10月初旬の日曜日、我が家では待望のMoMA訪問を果たした。

お目当ては3月1日にオープンしていたジャッドの回顧展(~1月9日)と3月28日にオープンするはずだったシュウゾウ・アヅチ・ガリバー(安土修三)の《シネマティック・イルミネーション》の収蔵品特別展示(~2月)。ともに1960年代を考えるのに不可欠な作家だ。

まずは、69年1月に東京のディスコで実現したガリバーの作品へ。真っ暗なスタジオの天井から18台のスライド映写機を駆使した装置が吊り下げられ、ぐるりとめぐらせた360度のスクリーンを見上げる形で鑑賞することになる。全長114分45秒の超大作だ。

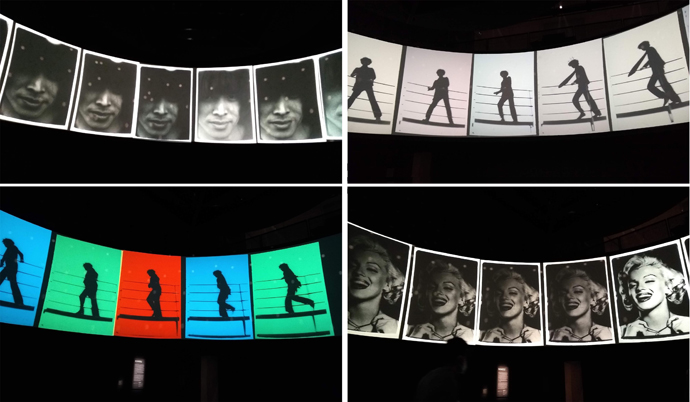

設置写真を見ていたからか、視覚より先に気になったのがBGM。当時のロックがオンパレード。最初に耳に入ってきたのは渋い日本語ロック(頭脳警察か?)。つづいてデービッド・ボウイやベルベット・アンダーグランド、ジェファーソン・エアプレイン(かな?)、さらには67年に大ヒットした通称ノー・ノー・ノー・ソングなど、ミラーボールが作り出す光の水玉とあいまって、さすがにディスコで実現しただけの選曲だ。

画像は、行為を記録した16ミリフィルムのコマをスライド化したもの、マリリンの写真や自動車、映画のシーンなど既成の画像を操作したものなど、シネマにまつわるものが中心。聞いた歌の数から逆算すると、会場にいたのは20分程度だったが、スライドを交換するカシャンという音が連続ではなく間隔をおいて聞こえたので、映写機の点滅や光量調節をシステム化して動く画面を作っていたと思われる(無論、作家にメールして質問してしまえば早いのだが、こういう実験作品は仕掛けを想像するのも楽しい)。

ガリバーの《シネマティック・イルミネーション》は様々なシネマ・イメージをスライドで投影する 筆者撮影

さて、私たちが訪れたのは日曜日の朝で25%の入場制限とはいえ、ジャッド展は「混雑」している印象が強かった。6階の特別展示の広々としたスペースを活かした展観だったにもかかわらず、単純な形態をじっくり鑑賞しようとすると、どうしても他人の存在が気になってしまう。

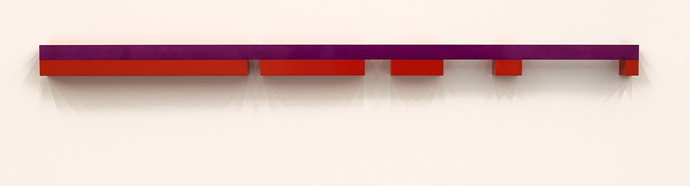

じっくり鑑賞したくなるのは、ジャッドの作品が無機質ながら決して無表情ではないからだ。特にこの回顧展で意外だったのは、ジャッドの作品がこれほどまでにカラフルだということ。初期の木製作品がカドミウムレッドを主調色にしていたことは知っていたし、箱を重ねた壁付きの作品にも「色」は存在していた。しかし63年の初期作品でカドミウムレッドとラッカー塗料の紫がすでに同居していたり、64年の床置きの直方体のオレンジが単なる透明アクリル板ではなく細かい凹凸のあるペブルドだということも興味深かった。ミニマル作家のジャッドはステンレス鋼やアルミなど産業素材を使うイメージが強い。一方、こうした産業的色彩の使用は、この作家がクールに綿密なカラリストだったことを示す。単にミニマルと呼ばれることを嫌った理由の一つがここにもあるだろう。

ジャッド展の展示風景。手前はオレンジ色ペブルド・プレクシの《無題》1964年 筆者撮影

ドナルド・ジャッド《無題》1970年 紫色ラッカーを塗ったアルミ+カドミウムレッド・エナメルを塗ったコールテン鋼 408.9㎝長

Kunstmuseum Basel © 2020 Judd Foundation / Artists Rights Society (ARS), New York

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

07/25 10:00

-

06/25 10:00

-

05/24 10:00

-

06/28 10:00

-

05/31 10:00

-

05/01 10:00

-

04/03 17:15

-

04/01 10:00