富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ザオ・ウーキー

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ザオ・ウーキー

富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] :ザオ・ウーキー

古い話になるが、中国の現代美術といえばザオ・ウーキー(趙無極)が代表格だった時期がある。いわゆる「八五美術運動」が台頭する以前、つまり中国本土のアートがグローバル化に参画する以前、のことである。

1920年に生まれたザオは48年にパリに移住、ヨーロッパを中心としたアンフォルメル運動の一角をになうことになる。その略歴は、抽象表現主義全盛のNYに50年に移住し、ユーゲニズムで一世を風靡した岡田謙三(1902~82)の姿と並行していて、私はザオの画業に長く疑問を持っていた。行為性の強い抽象画に東洋を持ち込むのは、岡田と同じく自己オリエンタリズムではないのか、と。

アジア・ソサエティ美術館の回顧展「No Limits」は小規模だが、この疑問に答えてくれる好企画である(1月8日まで)。展覧会は三部構成。メインの会場は「出発点は書」と「彷徨の場」で、いわばザオ様式全開の展観となる。だが、作家を理解する上で、その確立以前を俯瞰した小展示室の「学びて創る」のセクションが興味深い。

先進的な指導で知られる杭州の中国美術学院を41年に修了したザオは、西洋のモダニズムを中心に中国の古典なども交えて研究を重ね7年後に渡仏する。ここから甲骨文字や子供時代に習得した書が前面に出始めてザオ独自の抽象様式が確立される。特に重要なのは「中国独自であり、しかもモダニズムを具現した絵画」を目指したザオの模索だろう。日本のみならず非西洋諸国の近代の形成に共通する課題でもある。

一般には、ザオ様式成立にはパリ移住後の影響が大きいとされているが、同展を共同企画したメリッサ・ウォールト、アンケニー・ワイツ、ミシェル・ユンが展覧会図録でも詳細に分析しているように、初期の段階での東西両洋への挑戦が、パリ以後の準備となっている点は見逃せない。たとえばシャガール、セザンヌやクレーなどへの傾倒が、漢代の石碑や瓦の拓本への熱中と共存して叙情的な光景を現出する。ただ、ごく初期の45年の《テニスをする人》を見ても、ザオの学習が表面をなぞるのではなく、先人の表現の「精神を学ぶ」こと、つまり「根源的学び」だったことが理解できる。

そして根源性の追求こそ、西洋画法と中国の書法を合体させたザオの真骨頂でもあった。だからこそ、クレーを連想させる甲骨文字の記号性を通過して、書の根源をみつめることができたのだろう。そこでは行書や草書を画家として考えていった探求に、点打ちや線引きを修練した子供時代の経験が重なってくる。

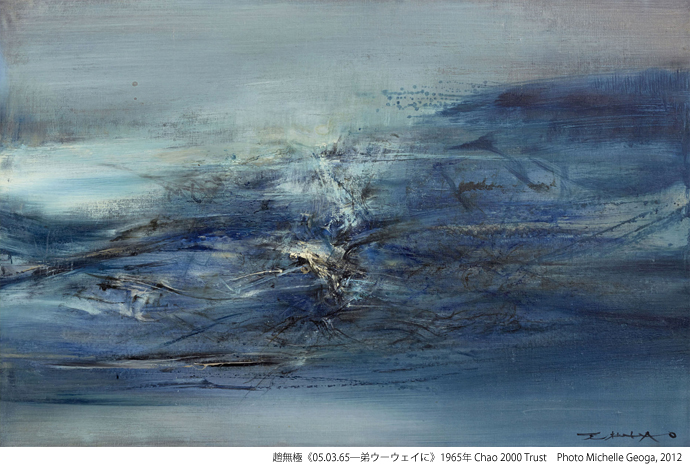

57年には数カ月をNYで過ごし、その滞在経験がザオの空間をより大きくする。それまではアンフォルメルの構図に特有の求心性が目立ったが、NY滞在以後のカンバスには大きな空間が感じられるようになる。無論、抽象表現主義への親近性はあるものの、むしろ中国水墨画の持つ茫漠とした風景の深さから学びつつ、借り物ではない表現を創出している。

≫ 富井玲子 [現在通信 From NEW YORK] アーカイブ

関連記事

-

03/26 10:00

-

02/26 10:00

-

01/25 10:00

-

04/03 17:15

-

04/01 10:00

-

03/01 10:00

-

02/22 11:00

-

02/01 10:00